長寿国の日本には心身ともに若々しいアクティブシニアがたくさんいます。しかし、いくら今元気でも切っても切り離せないのが介護です。シニア女性は自身の介護についてどのように考えているのでしょうか。

女性誌「ハルメク」をグループで発行する(株)ハルメクホールディングスの「ハルメク 生きかた上手研究所」は、50~87歳のハルトモ(ハルメクのモニター組織)の女性474名を対象に「介護に関する意識・実態調査」をWEBアンケートにて実施しました。ミドル女性からシニア女性の介護への本音を見てみましょう。

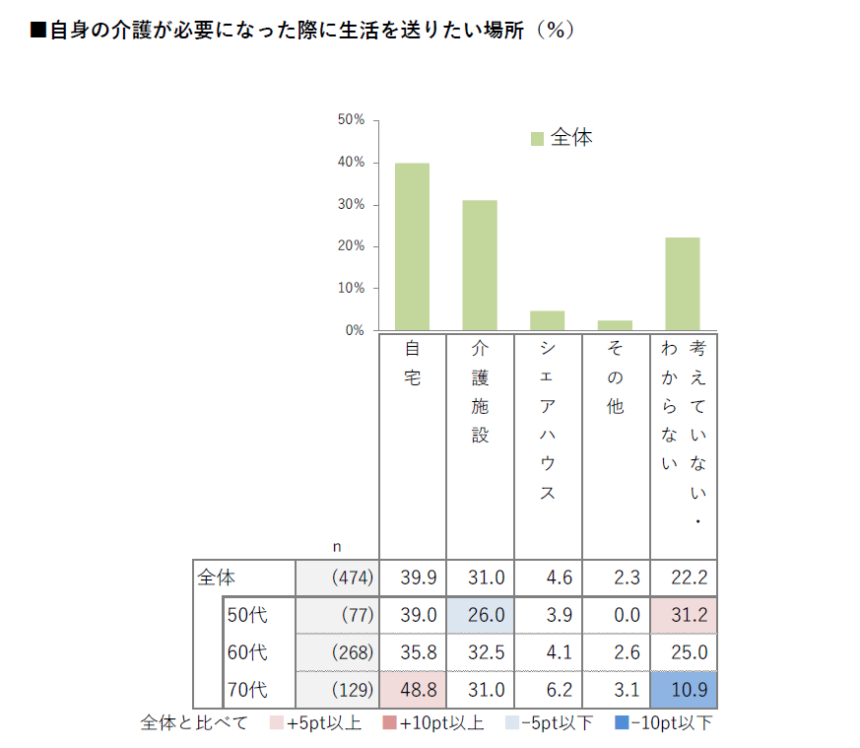

ミドル・シニア女性は介護が必要になったらどこに暮らしたい?

自身の介護が必要になった際、生活を送りたい場所1位は「自宅」で約4割で、可能であれば最期は自宅で過ごしたいと思う人が多いことが分かりました。介護状態になった場合など先々を見据えて、まだ動けるうちにシニア向け賃貸住宅やサ高住に住み替えるアクティブシニアが増えています。「考えていない・わからない」は若いほど割合が高い傾向です。

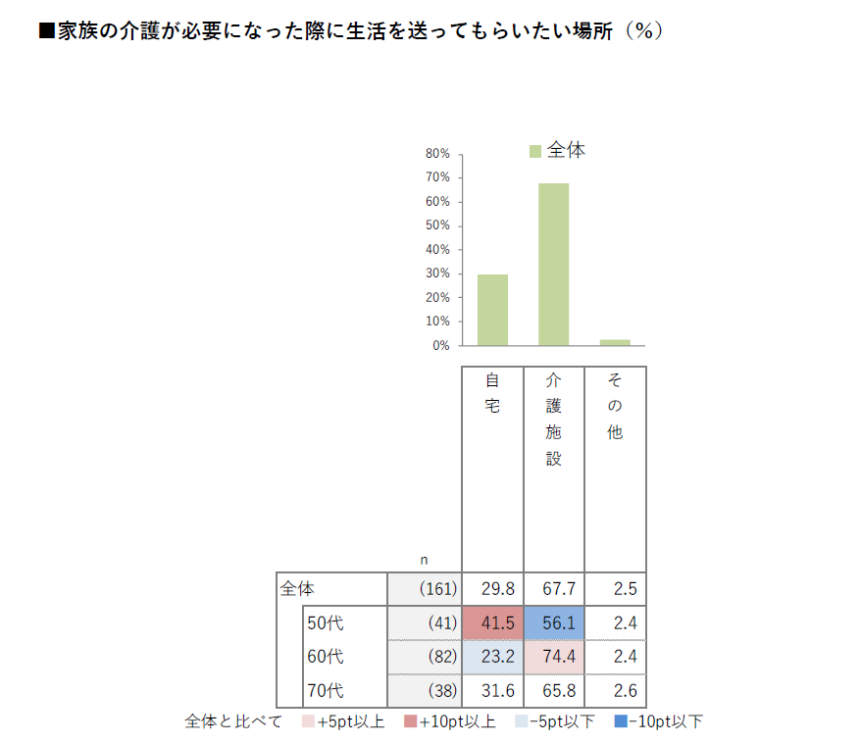

家族が介護になったらどこに暮らしてほしい?

では、家族が介護状態になったらどこで生活を送ってほしいのでしょうか。最多は「介護施設」で、約7割でした。しかし、結果は年代による差が大きく現れ、50代の「介護施設」回答者は約10ポイント以上全体より少ない結果となり、その分「自宅」が多い結果となりました。

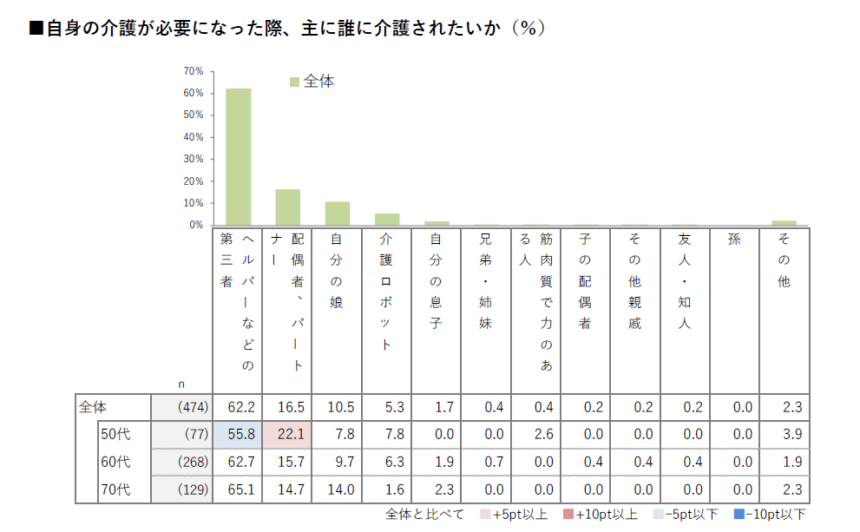

自分が介護状態になったら誰に介護されたい?

ミドル・シニア女性は、自身が介護状態になったら誰に介護されたいのでしょうか。1位は「ヘルパーなどの第三者」で62.2%で、次いで「配偶者、パートナー」「自分の娘」という結果でした。年代が下がるとその傾向は弱くなっており、50代では「配偶者、パートナー」の割合が高くなっています。

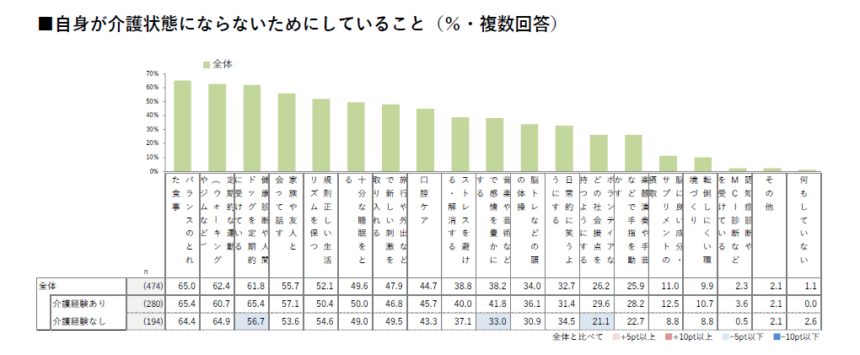

ミドル・シニア女性が「介護状態にならないためにしていること」

自身が介護状態にならないためにしていることについて聞いてみると、食事・運動・健康診断が6割超でした。健康的な習慣を意識していることが分かります。

また、ほとんどの項目で「介護経験あり」の方が割合は高いですが、特に健康診断は約9ポイントの差が付いています。

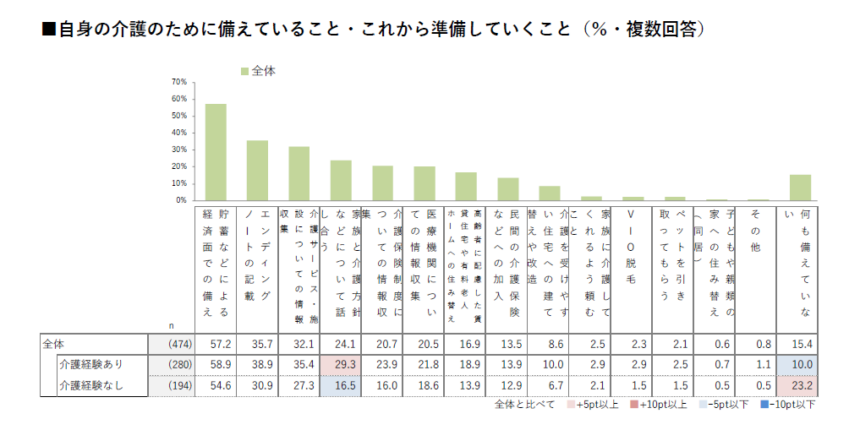

ミドル・シニア女性が「介護のために備えていること・これから準備すること」

介護のために備えていることについて尋ねると、「貯蓄などによる経済面での備え」が1位で57.2%でした。全項目で「介護経験あり」の割合が高く、「家族と介護方針などについて話し合う」は約13ポイント高い結果となりました。

ミドル・シニア女性の介護経験者が苦労したことは?

介護経験者に聞いた体験談では、辛かったことや大変だったこと、後悔していることが多くありましたが、外部サービスや周囲の人たちへの感謝の声もみられました。以下、自由回答に寄せられたコメントです。

- 夜中に尿意のために起こされることが辛かったです。いつまで続くか不安になりました。(74歳)

- 実母の介護が必要となり、兄との介護方針に差異があった。母も私たちに気を遣い、どちらの意見にも合わせ本心が分からず、最期は「ありがとう」と言葉は聞けたが、これで良かったのかなぁと今でも思う事があります。(68歳)

- 実母は父の他界後1人暮らしになったので週1で私が通っていました。ホームヘルパー、デイサービス、配食サービス、訪問看護をお願いしていました。 コロナをきっかけに私の家に同居しました。認知症が進んできたことで、主治医の勧めがあり、現在はグループホームにお世話になっています。同居中はデイケアとショートステイを利用していました。主治医が認知症を専門にしていたことが心強かったです。現在のグループホームは週に1回面会に行っていますが、皆さん明るく笑顔が絶えない雰囲気なのでプロの介護は適切で良かったと思っています。(70歳)

- 主人がステージ4で最期まで見届けましたが、ケアマネージャーの方が親身になって相談に乗ってくださり、すぐに来てくださって助かった。(76歳)

- いろいろ大変なことはあったが、自宅訪問医療の先生や看護師の方々、ケアマネージャーおよびデイケアの方々が心を込めてサポートしてくれたので、満足な介護ができたと思う。(69歳)

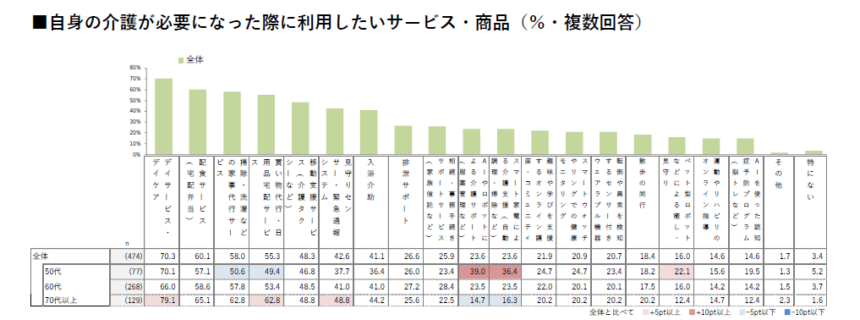

ミドル・シニア女性が介護状態になったら利用したいサービスは?

自身が介護状態になった際に利用したいサービス・商品について尋ねると、「デイサービス・デイケア」を筆頭に代行業系など生活基盤を支えるものでした。意外にも最新技術を活用したサービスへの支持は低い結果となりました。ただし、年代別に見てみると、50代では「AIやロボットによる介護サポート」「スマート家電による介護支援」「ペット型ロボットなどによる癒し・見守り」の利用意向が他年代に比べて高くなっています。世代が若くなるほどAIやIoTへの信頼度が高いと言えます。

以上、50代から80代に実施した「介護に関する意識・実態調査」でした。

▼シニアと終の住処に関わる記事はこちら▼

一人暮らしの高齢者などを賃貸住宅に入居しやすくすることを目的に、NPO法人等の見守りサービスが付いた『居住サポート住宅』を国が新たに創設しました。 民間の家主が安心して物件を貸せるようにすることが狙いです。 この居住サポート住宅の規定を盛り込んだ「住宅セーフティーネット法改正案」が先...