2024年も残りわずか。「もういくつ寝るとお正月」の時期となりました。お正月といえばおせち料理。しかし、ライフスタイルの多様化でおせち料理も変化しているようで、それはシニア世代も同様でしょう。

フタバ株式会社は、20代から70代シニアの男女200名に「おせち料理」に関するアンケート調査を実施しました。食べる・食べないといった選択から、準備にかける手間や金額まで、リアルなおせち料理事情をお届けします。まだおせち料理をどうしようか迷っているシニアはぜひ参考にしてみてください。

→【10代からシニアに調査】2023年・2024年年末年始の過ごし方はこちら

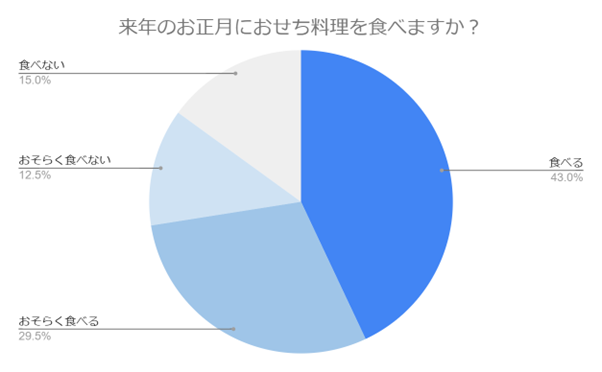

2025年お正月は、おせち料理を食べる?

はじめに、「来年(2025年)のお正月におせち料理を食べますか?」と質問。すると「食べる」が43%、「おそらく食べる」が29.5%でした。全体の大半が新年のお祝いにおせち料理を取り入れようと考えていることが分かります。

一方で、「おそらく食べない」や「食べない」と答えた方は合わせて27.5%と少数派でした。このことから、おせち料理が依然として日本のお正月に欠かせないものであることがうかがえます。

それぞれの回答理由は以下の通りです。

「お正月の雰囲気を感じたいので、おせち料理は毎年食べるようにしています。」(50代女性)

「毎年食べているし、おせちは新年を迎えたという新たな気持ちになるひとつのけじめのような感覚があります。」(40代女性)

おそらく食べる

「縁起物が多いので少しは食べておいた方がいいと思うから。」(40代女性)

「食卓に季節感があったほうが、暮らしが豊かになると思うので、出来る範囲で用意したいと考えています。」(50代女性)

おそらく食べない

「家族の中に、おせち料理が好きな人がいないから。」(50代女性)

「祖母や親せきなど大勢と集まるときだけ食べるが、来年は一同が集合しなさそうなので。」(40代女性)

食べない

「特に好きなものもないし、普段とあまり生活も変わらないから。」(30代女性)

「昔と違いお店がいつでも開いているので何年も前からおせちを用意しないし食べないです。」(50代女性)

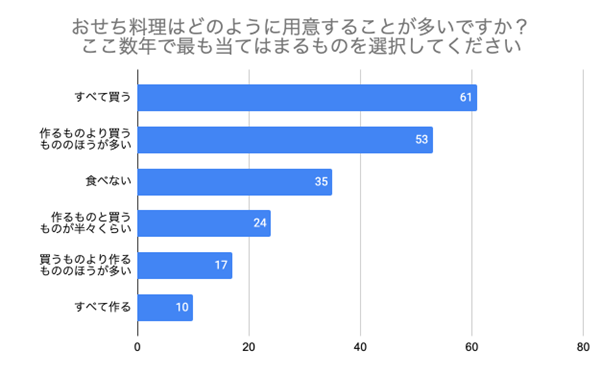

おせち料理はどのように用意する?

次に「おせち料理はどのように用意することが多いですか?」と尋ねたところ、「すべて買う」が61名、次に「作るものより買うもののほうが多い」が53名と続きました。おせち料理を買って用意し、手軽に楽しむのが主流となっているようです。

また、「作るものと買うものが半々くらい」や「買うものより作るもののほうが多い」と回答した方は合わせて41名でした。既製品をうまく取り入れながら手作りの要素を加えたいと考える方もいることが分かりました。

一方で、「すべて作る」は10名と少数。伝統的なおせち作りは減少傾向にあり、現代のライフスタイルに合わせて準備する方法も多様化していることが分かりました。

以下、それぞれの回答理由です。

「常連の仕出し屋から取ることが定番になっている。」(40代男性)

「自分で作ると時間も手間もかかるので買っています。」(30代女性)

作るものより買うもののほうが多い

「年末は他のことでも慌ただしいので 家族の好きなおせち料理を2〜3品作りあとは買う事が多い。食器や盛り付けなどで工夫して我が家風にしている。」(60代女性)

「簡単に煮られるものは手作りで好みの味付けに、出来ないものだけ買うという感じでゆるく作っているので。」(40代女性)

作るものと買うものが半々くらい

「毎年作るものはほぼ決まっているのでそれは手作りしますが、すべて作るのは大変なので半々くらいにしています。」(30代女性)

「作る楽しさを感じつつ、既製品などで簡単に済ませたいものもあるから。」(40代男性)

買うものより作るもののほうが多い

「市販のものは味が濃いので自分で作るほうが美味しいから。」(30代女性)

「基本は手作り。数の子やかまぼこなどは買ってきたものを使ってるから。」(20代女性)

すべて作る

「毎年作るのを楽しんでいるから。」(30代女性)

「作るのが好き(負担にならない)だし、美味しいから。経済的に割安ですむため。」(50代女性)

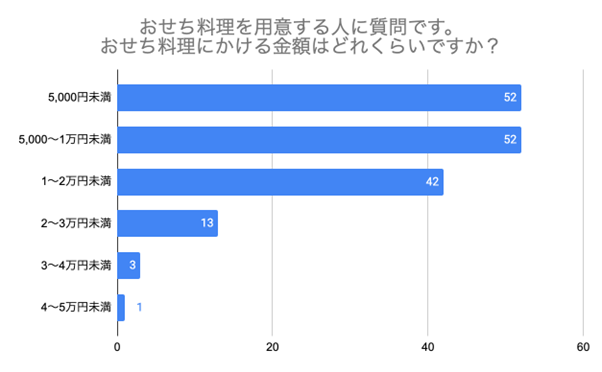

おせち料理にかける金額は?

次に、「おせち料理にかける金額はどれくらいですか?」と質問すると、5,000円未満と5,000~1万円未満がそれぞれ52名と半数以上を占めており、多くの方が手頃な価格でおせち料理を楽しんでいることが分かります。

また、1~2万円未満も42名と比較的多く、手軽さと満足感を両立させるために、ある程度の予算をかける方もいます。

一方で、2万円以上の予算をかける方は少数で、高級志向よりも控えめな予算でおせち料理を楽しむ方が多いようです。

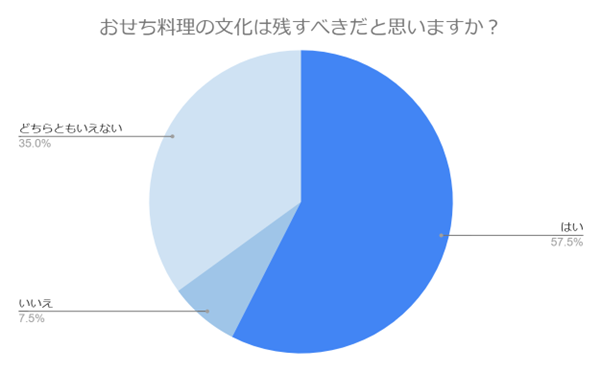

おせち料理の文化は残すべき?

おせち料理では伝統を重視するよりも気軽におせち料理を楽しみたい方が多いことがわかりましたが、おせち料理の文化を継承していくことについてはどのように考えているのでしょうか。そこで、「おせち料理の文化は残すべきだと思いますか?」と質問すると、「はい」と答えた方が115名でした。日本の伝統的な新年の祝い方として、おせち料理を大切に思う方が多いことがわかります。

一方で、「どちらともいえない」と答えた方は70名おり、現代の多様なライフスタイルの中でおせち料理の文化を継承することに悩む声もありました。「いいえ」と答えた15名は少数派ではあるものの、新しい形でお正月を過ごしたい方もいます。

それぞれの回答理由は、以下の通りです。

「ひとつ一つの料理に意味のある素敵な日本の習慣だと思う。」(40代女性)

「四季や文化に触れて生活することは、家族での団欒や感謝の気持ちも育ち大切だと思うため。」(30代女性)

いいえ

「おせち料理が苦手な人も多くいるので文化に残さなくても良いと思うからです、食べたい人は食べて食べたくない人は食べないという軽い形で良いと思います。」(40代男性)

「今は正月でも飲食店は営業していますし、文化はなくてもいいです。」(50代男性)

どちらともいえない

「食べたければ食べるぐらいの捉え方でいいと思います。」(40代男性)

「食の好みもあるので、強制するものでもないと思います。ただ、おせち料理のそれぞれの食材に意味があるので、それらを知る機会がなくなるのは残念な感じがします。」(50代女性)

以上、おせち料理に関するアンケート調査でした。おせち料理を食べるにしても、食べないにしても、素敵なお正月になりますように!

企業HP:http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷:https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP:https://rokkaku-futaba.jp/

フタバオンラインショップ:https://www.rakuten.co.jp/futabaonlineshop/

▼シニアと年末年始に関わる記事はこちら▼

10月も下旬に入り、来年に向けていろいろと考え始める人は多いのではないでしょうか。お正月のおせち料理について今から考える人も少なくないかもしれません。 女性誌「ハルメク」をグループで発行する(株)ハルメクホールディングスの「ハルメク 生きかた上手研究所」は、50~86歳のハルトモ(ハルメク...

12月も目前となり、来年に向けていろいろと準備を始めた人も多いのではないでしょうか。年末に考えることのひとつが年賀状です。しかし、近年LINEなどのチャットアプリやSNSの普及によって年賀状を送るのをやめる、いわゆる「年賀状じまい」をする人が増えているようです。 こうした状況を踏まえ、年賀...