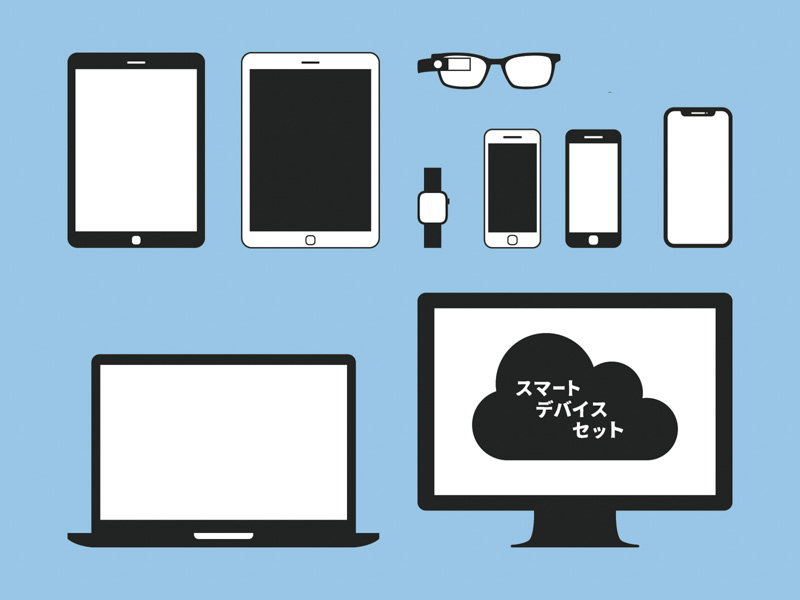

「デバイス」とは

「デバイス」とは、英語で『Device』、直訳すると「装置」という意味。

日頃使用している携帯電話(スマートフォン)やパソコン、タブレットなどの機器を総称して「デバイス」と呼びます。

また、携帯電話やパソコンに接続して使う下記のような周辺機器や電位部品なども同じく「デバイス」と呼ばれています。

【デバイスの種類】

・モニター

・マウス

・キーボード

・プリンター

・CPU

・メモリ

・ハードディスク

・CD

・DVD

・Blu-ray

・DISC

「デバイス」一覧

近年では、その用途によって様々な種類の「デバイス」が開発されており、“デバイス”と名前が付く機器が多数存在。

【モバイルデバイス】・・・携帯型の持ち歩くことができる端末。例:スマートフォン、タブレット、ノートパソコン。

【ウェアラブルデバイス】・・・モバイルデバイスと違って、身につけて使うデバイス。例:Appleウオッチやメガネ型のスマートグラス、イヤホン(聴覚サポートイヤホン「Olive Smart Ear」)、ヘッドセット。

【IoTデバイス】・・・スマートテレビやスマート家電などインターネット接続などの通信機能を持たせたデバイス。

【マルチデバイス】・・・同一のアプリやサービスを、複数のデバイス(スマホ・パソコン・タブレットなど)から利用できるようにしたデバイス。

【USBデバイス】・・・マウスやプリンター、USBメモリなどUSBに対応したデバイス。

【ストレージデバイス】・・・ハードディスクやSSD、SDメモリ-カードなどデータを保存しておくデバイス。

【オーディオデバイス】・・・スピーカーやヘッドセットなど、音声の入出力を行うデバイス。

ここで注目すべきデバイスは、「身に着けられる」という意味を持つ言葉のデバイス『ウェアラブルデバイス』です。

高齢者の健康を見守る『ウェアラブルデバイス』

『ウェアラブルデバイス』は、身体に身に着けて使用することができるデバイス。

スマートフォンとは違って手がふさがっている状態でも操作が可能なため、スポーツや作業などをしながら利用することができます。

運動時だけでなく睡眠時にも身に着けることにより、心拍数などの生体情報を取得し管理できるので、高齢者の健康を見守るデバイスとして注目されています。

スマホやパソコンなどデジタル機器を使いこなすシニアたち 「デジタルシニア」とは、スマートフォン(スマホ)やパソコン等のデジタル機器を使いこなし、インターネットを通じたコミュニケーション能力に秀でている高齢者のことを言います。 総務省の「平成30年 通信利用動向調査」を見てみると、シニア世...

『ウェアラブルデバイス』に搭載されている主な機能は下記のとおりです。※製品によって機能は異なります

◯心拍数などの生体情報を収集し管理する健康管理機能

◯移動距離や歩数などの活動量を計測する機能

◯GPS機能

◯AR技術を使ったゲーム機能

◯連携したスマートフォンなどのデバイスとの通信機能

◯連携した機器のコントローラーとしての機能

高齢者の食事やウォーキング、睡眠、トイレなどの日常生活の動作と行動パターンを把握できるデバイスも開発されており、活動の低下や栄養不良、転倒の増加、軽度の認知障害などを予測して防止することが可能になっています。

⇒【高齢者にお得なサービス】電動シニアカー・電動車いす、補聴器など「無料お試しサービス」の受付を開始

新型コロナウイルス感染予防のため、最近は家の中で過ごす時間が増えていますが、そうなると注意が必要なのは高齢者の方々です。 高齢者の場合は、意外と“家の中”で多くの重大な事故が起きています。 滑って転倒するなど住宅内の事故のうち、死亡や重傷に至る割合は57%にも及んでいるのです(グラフA参...

東京電力エナジーパートナー㈱が30~49歳の300人の男女を対象に「親の老後に関するアンケート調査」を行うとともに、高齢の親の変化が簡単にわかる「10項目のチェックリスト」を作成しました。 子世代の皆さんには大変参考になるため、ご紹介します。 子世代に聞く「親の老後に不安はありますか?」 ...