12月も目前となり、来年に向けていろいろと準備を始めた人も多いのではないでしょうか。年末に考えることのひとつが年賀状です。しかし、近年LINEなどのチャットアプリやSNSの普及によって年賀状を送るのをやめる、いわゆる「年賀状じまい」をする人が増えているようです。

こうした状況を踏まえ、年賀状印刷や年賀状じまいを行うフタバ株式会社では、年賀状じまいをした方200名を対象に、年賀状じまいをしたきっかけや、その後の感想などを調査しました。年賀状じまいを検討しているシニアは参考にしてください。

→【10代からシニアに調査】2023年・2024年年末年始の過ごし方と2024年に期待していることはこちら

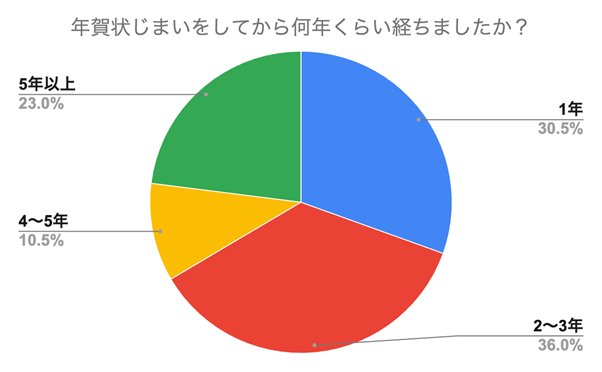

「年賀状じまい」の経過年数について

はじめに、「年賀状じまいをしてから何年くらい経ちましたか?」と質問したところ、最多は「2〜3年」で72名(36.0%)、次いで「1年」が61名(30.5%)、「5年以上」と答えた人は46名(23.0%)でした。

この結果から、ここ数年で年賀状じまいをした人が急増していることが分かる一方、5年以上前から年賀状をやめている人も2割以上いることが分かりました。

「年賀状じまい」をしたきっかけについて

では、なぜ年賀状じまいをすることになったのでしょうか。年賀状じまいのきっかけについて調べると、以下のコメントが寄せられました。

「友人の何人かが年賀状を辞めると連絡があったので便乗してやめました。」(40代女性)

「あまり来なくなったので、こちらもやめました。」(30代女性)

【メールやLINEで新年の挨拶をするようになった】

「メールでの新年のあいさつが主になったので。」(30代女性)

「SNSが普及してきて、年賀状をもらわなくなったから。」(20代男性)

【節約のため】

「郵便代の値上げがあり経費節約のため。」(50代女性)

「年賀状を作成して、切手代を払ってなどと色々すると結構な金額が掛かってしまうなと、ふと思ってしまったのでその年にやめました。」(40代女性)

【喪中連絡をきっかけに年賀状じまい】

「妻も自分も父親が亡くなったのをきっかけに、母が年賀状しまいをしたので、自分もそろそろと思った。」(50代男性)

「段々年賀状を出している人が少なくなり、祖父の喪中ハガキをきっかけに年賀状じまいをしました。」(20代女性)

友人や知人が年賀状をやめると、それに影響されて自分もやめるケースが多いようです。また、チャットアプリやSNSの普及によって手軽に新年の挨拶ができるため、年賀状じまいに踏み切るようです。

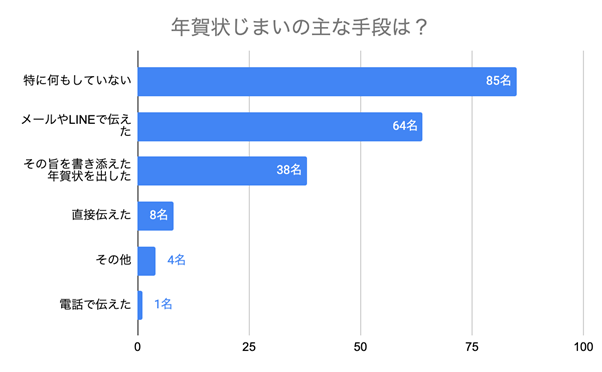

「年賀状じまい」の手段について

年賀状をやめる方法について尋ねると、最多は「特に何もしていない」で85名、次いで「メールやLINEで伝えた」が64名、「その旨を書き添えた年賀状を出した」が38名という結果になりました。

事前に連絡してから年賀状をやめた人が半数以上を占める一方で、特に何も告げずにやめた人も4割近くに上っています。このことから、事前連絡なしで年賀状を途絶えさせるケースも一定数存在しているようです。

年賀状の歴史は長いものの、年賀状じまいに関するマナーのようなものは、まだ確立されていないのかもしれません。

「年賀状じまい」をしてよかったかどうかについて

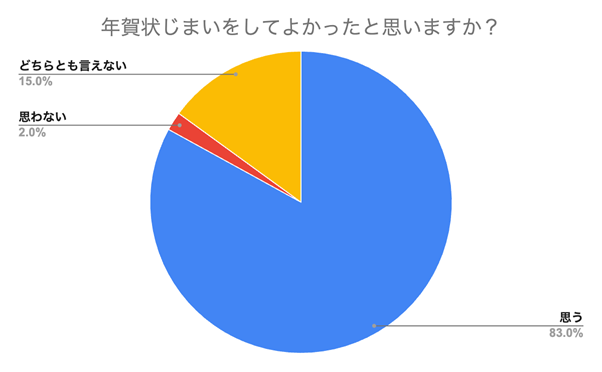

「年賀状じまいをしてよかったと思いますか?」と質問すると、83%にあたる166名が「よかった」と回答しています。一方「(よかったとは)思わない」と答えた人は、わずか4名(2%)、「どちらとも言えない」という中立派は30名(15%)でした。

それぞれの回答理由は以下のとおりです。

「年賀状を買いに行かなくて良くなった。また、書く手間もなくなった。」(50代女性)

「年賀状の心配がなくなっただけでもストレスが大幅に軽減された。年末の悩みが減って嬉しかった。」(40代女性)

「はがきも値段が上がっているし、受け取った側が返さなくてはいけないプレッシャーを与えてしまうと思いました。LINEやメールなら返しやすいし、25日までに出すと言うあのルールに縛られないからです。」(30代女性)

「毎年値上がりするハガキの代金を節約できた。」(60代女性)

【年賀状じまいを後悔している理由】

「なくなってしまったご縁もあるので、さみしいなとも思う。」(20代女性)

「受け取った年賀状を見て返せるなら返そうか?と、悩んでしまうので。」(40代男性)

「LINEや連絡先を知らない人とは挨拶が出来なくなってしまったから。」(30代女性)

【どちらとも言えないと思う理由】

「やっぱり、年賀状の文化も、大切だと感じるから。」(40代男性)

「書かなくなって楽なのですが、少し寂しい気もしますね。1月1日は年賀状をいつも楽しみで家族と会話をしながら見ていたので。」(70代女性)

「友人の子らの成長を見れなくなるのは少し寂しい。離れていて会えないが、成長を感じていたので。」(40代女性)

「年賀状でお互い生存を確認していたが年賀状をやめどうしてるか全くわからずさみしい。」(50代女性)

年賀状じまいをした人の多くは、他の用事に時間を避けるようになったことを評価しています。一方で、「疎遠になってしまった人との縁を思うと寂しさを感じる」という声や、「年賀状という日本の文化的習慣を大切にしたい」という声も聞かれました。また、「友人とはSNSで気軽に連絡が取れるが、年賀状が唯一の交流の機会だった親戚とのつながりが途絶えてしまった」と漏らす人もおり、年賀状が担ってきた役割の大きさを改めて実感します。

年賀状じまいには効率化や合理化といったメリットがありますが、人とのつながりの希薄化や文化の継承といった面でデメリットもあるようです。

シニアは気になる「終活の一環としてやめたこと」について

最後に、終活の一環として年賀状以外に終わらせた行事を尋ねたところ、以下の回答が寄せられました。

・親戚の集まり

・お歳暮やお中元

・忘年会

・クリスマスプレゼント、お年玉 など

年賀状じまいを含め、長年の習慣をやめる際には、やはり一言断りを入れるほうが丁寧です。それによって相手に誤解を与えることなく、新しいコミュニケーション手段に移行できます。手紙やメール、SNSなど、時代に合わせて交流方法は多様化していますが、形は変われど相手を想う気持ちがあれば、よい関係を育んでいけるはずです。自分にとって無理のない形で、大切な人とのつながりを維持していきたいものですね。

以上、年賀状じまいに関するアンケート調査でした。

企業HP:http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷:https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP:https://rokkaku-futaba.jp/

フタバオンラインショップ:https://www.rakuten.co.jp/futabaonlineshop/

▼シニアと文化・行事に関わる記事はこちら▼

10月も下旬に入り、来年に向けていろいろと考え始める人は多いのではないでしょうか。お正月のおせち料理について今から考える人も少なくないかもしれません。 女性誌「ハルメク」をグループで発行する(株)ハルメクホールディングスの「ハルメク 生きかた上手研究所」は、50~86歳のハルトモ(ハルメク...

2023年お盆は、過去記事「【お盆に孫と会うシニア必見】4,812人に聞いた『2023年お盆玉事情』をご紹介」にもあるように、親戚で集まる人が昨年よりも多いようです。 お盆の伝統行事といえばお墓参りですが、今年のお盆にお墓参りを予定しているシニアは多いのでしょうか。そこで今回は「2023年...